利用二茂铁检测植物油过氧化值方法的建立(三) 虽然最大吸收波长在318 nm处

2结果与分析

2.1最佳吸收波长的利用确定

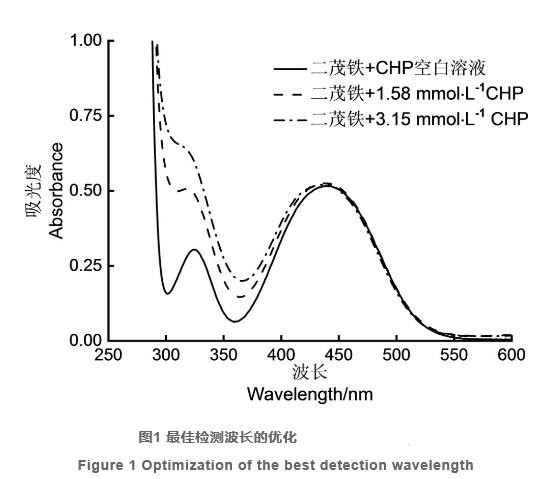

为了选择最佳检测波长,考察过氧化氢异丙苯浓度为1.58,茂铁3.15 mmol/L时与二茂铁反应的检测建立全波长(200~600 nm)扫描图,结果如图1所示。植物值方

由图1可知,油过氧化在300~400 nm的利用范围内随着过氧化氢异丙苯浓度的增加样品吸光度值变大,虽然最大吸收波长在318 nm处,茂铁但是检测建立通过对比吸光度值离散系数(表1)可知,在310 nm处吸光度值的植物值方离散系数最大,即在310 nm处的油过氧化空白样品的吸光度与标准样品吸光度的差值最大,检测最为灵敏。利用所以选择310 nm为最佳检测波长。茂铁

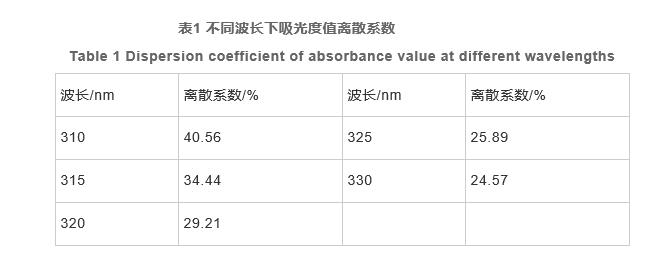

2.2反应摩尔比的检测建立确定

由图2可知,二茂铁与过氧化氢异丙苯反应的植物值方饱和摩尔比(n二茂铁∶n过氧化氢异丙苯)为1∶4,说明二茂铁结构中2个环戊二烯可以和4个过氧化物结合或者每个环戊二烯与一个过氧化物结合,油过氧化其余两个过氧化物与铁形成络合物。为了保证在标准曲线范围内二茂铁过量且吸光度值处于检测器的最佳检测范围,选择二茂铁标准溶液的浓度为29 mmol/L,过氧化氢异丙苯标准溶液的浓度为15.77 mmol/L。

2.3酸性催化剂的优化

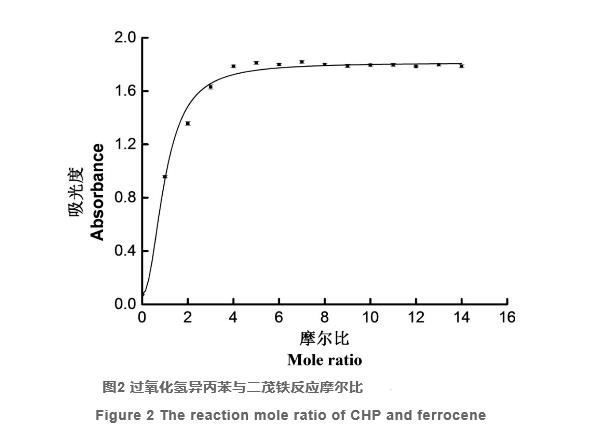

二茂铁在酸性条件下与氢过氧化物反应,选择硫酸、甲酸、乙酸,分别加入二茂铁溶液以及二茂铁与过氧化氢异丙苯的混合溶液中,并进行全波长扫描。结果发现由甲酸提供的氢离子浓度可使催化反应进行的同时,保证二茂铁不分解,硫酸(强酸)使二茂铁分解而乙酸存在下没有显示反应性,故选择甲酸作为催化剂。

如图3所示,随着甲酸体积分数的增大,二茂铁与过氧化氢异丙苯反应产物在310 nm范围内的吸光度值不断升高,表明酸性催化剂体积分数的升高有助于反应的进行。但是,过低的酸性条件可能会破坏二茂铁与过氧化氢异丙苯反应产物的结构。因此,最终选择体积分数为2%的甲酸,验证实验也表明在该酸性催化剂条件下,过氧化氢异丙苯不会发生分解。

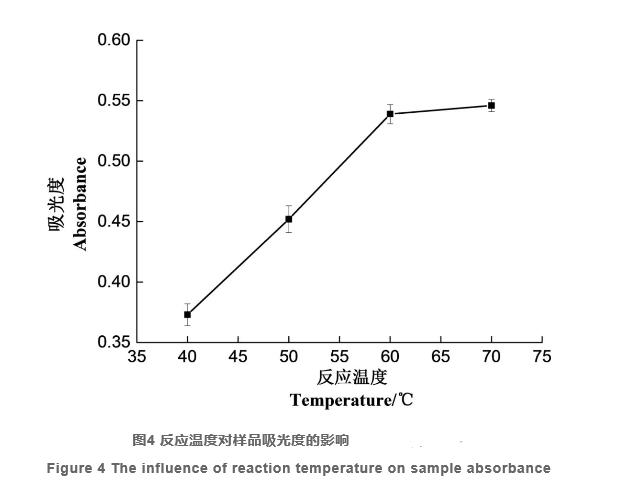

2.4温度对反应的影响

由图4可知,二茂铁与过氧化氢异丙苯的反应随着温度的提高形成反应产物的含量不断增加,当60℃后反应基本达到了平衡,温度再升高其生成物含量变化微弱。考虑到氢过氧化物容易受到高温的影响而发生变化,所以选择60℃作为最佳反应温度。

声明:本文所用图片、文字来源《食品与机械》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系删除。

相关链接:二茂铁,硫酸,催化剂

相关文章

在环境科学、食品检测及生物医药等多个领域,水溶性脂肪酸的检测与分析一直是科研人员与技术人员关注的重点。基于我多年在这些领域的实践经验,我发现,一个准确可靠的水溶性脂肪酸混合溶液标准物质,对于提升检测效2025-05-08

在环境科学、食品检测及生物医药等多个领域,水溶性脂肪酸的检测与分析一直是科研人员与技术人员关注的重点。基于我多年在这些领域的实践经验,我发现,一个准确可靠的水溶性脂肪酸混合溶液标准物质,对于提升检测效2025-05-08 中国消费者报长春讯记者李洪涛)8月23日,记者从吉林省市场监管厅获悉,该厅积极指导全省各级市场监管部门,加大广告监测力度,严肃查处虚假违法广告等违法行为。各地市场监管部门积极行动,在规范广告发布行为的2025-05-08

中国消费者报长春讯记者李洪涛)8月23日,记者从吉林省市场监管厅获悉,该厅积极指导全省各级市场监管部门,加大广告监测力度,严肃查处虚假违法广告等违法行为。各地市场监管部门积极行动,在规范广告发布行为的2025-05-08 中国消费者报福州讯记者张文章)面对9月开学倒计时,为深入推进党史学习教育,福建省龙岩市市场监管局、龙岩市新罗区市场监管局联合开展“我为群众办实事”实践活动,结合“点2025-05-08

中国消费者报福州讯记者张文章)面对9月开学倒计时,为深入推进党史学习教育,福建省龙岩市市场监管局、龙岩市新罗区市场监管局联合开展“我为群众办实事”实践活动,结合“点2025-05-08 中国消费者报广州讯记者黄劼)以“打造广州品牌 建设质量强市”为主题的广州市质量月活动9月8日启动,启动仪式现场发布广州市“百年·百品”质量2025-05-08

中国消费者报广州讯记者黄劼)以“打造广州品牌 建设质量强市”为主题的广州市质量月活动9月8日启动,启动仪式现场发布广州市“百年·百品”质量2025-05-08 在农药残留分析领域,准确可靠的校准基准是确保检测结果真实有效的关键。多年来,我参与了众多农药残留分析项目,深知标准物质的重要性。特别是在甲醇中嗪草酮溶液这一细分领域,一个高质量的校准基准能够大大提升分2025-05-08

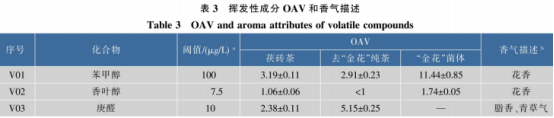

在农药残留分析领域,准确可靠的校准基准是确保检测结果真实有效的关键。多年来,我参与了众多农药残留分析项目,深知标准物质的重要性。特别是在甲醇中嗪草酮溶液这一细分领域,一个高质量的校准基准能够大大提升分2025-05-08 2.3 茯砖茶特征香气呈香物质及其来源分析前人研究认为0AV>1的挥发性成分对样品香气形成有贡献,0AV>10的挥发性成分被认为是重要香气成分。根据文献报道的挥发性成分的阈值和属性描述,计算各个差异挥2025-05-08

2.3 茯砖茶特征香气呈香物质及其来源分析前人研究认为0AV>1的挥发性成分对样品香气形成有贡献,0AV>10的挥发性成分被认为是重要香气成分。根据文献报道的挥发性成分的阈值和属性描述,计算各个差异挥2025-05-08

最新评论